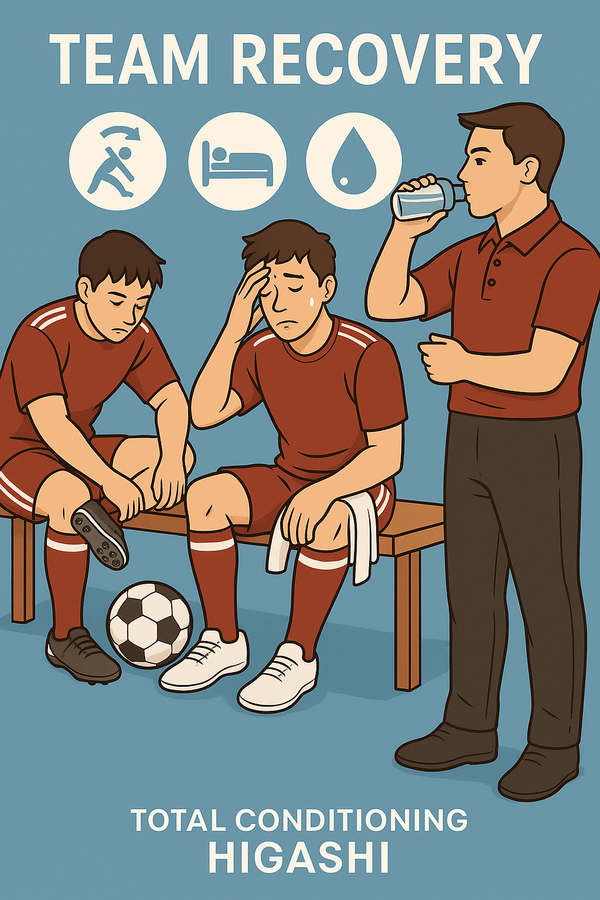

第9回:チームスポーツにおける休養の考え方と共有(アスリート休養学 コラム)

〜“個の回復”から“チームの回復文化”へ〜

個人競技と異なり、チームスポーツでは選手全員のコンディションが連動しています。

誰か一人の疲労が蓄積しても、チーム全体のリズムや連携が崩れてしまう――それがチーム競技の難しさであり、面白さでもあります。

その中で重要になるのが「チームとしての休養の設計と共有」です。

今回は、全員で“高いコンディション”を保つための視点と工夫を紹介します。

■ 「休養の共有」がもたらす3つのメリット

① パフォーマンスの安定

一部の選手の疲労や故障が、他ポジションや連携の崩れに繋がるのを防げます。

② モチベーションの維持

「誰かが無理しているから自分も」といった連鎖を断ち切り、健康的な競争環境を作れます。

③ チーム文化の健全化

「休む=悪」ではなく、「休む=準備」と捉える文化が広がることで、長期的に強いチームが育ちます。

■ チーム単位で行うべき休養の工夫

・定期的な「リカバリーデー(完全休養日)」を全員で設定する

・トレーニング後に全員でストレッチやリカバリーを行う時間を確保

・チーム全体で「睡眠・食事・疲労度チェック」を共有・記録する

・連戦後や合宿明けに、練習の強度を個別調整するフレキシブルな設計

重要なのは、“個々の疲労”を“チーム全体のコンディション”として扱う視点です。

■ 指導者が果たすべき役割

・「声を出していない」「元気がない」といった小さな変化を見逃さない観察力

・体調の悪い選手に「無理をさせない」「勇気を持って外す」判断力

・チーム全員に「休養も戦術の一部」と伝える明確なメッセージ

「練習させないこと」に勇気がいるのは当然です。

しかし、一人の選手の“無理”が、全体を崩すリスクになることを忘れてはいけません。

■ まとめ

・チームスポーツでは「休養の質」が全体のパフォーマンスに直結する

・休養は個人任せではなく、「チームでデザイン」すべきもの

・指導者の観察力・判断力が、休養の質を左右する

・“休ませること”もまた、強いチームを作るための戦略

【次回予告】

第10回では、休養学のまとめとして「戦略的休養の設計と応用」について解説し、年間計画やシーズン制の中での休養の位置づけを明確にしていきます。

Your body can move

身体を変える・未来が変わる

トータルコンディショニングHIGASHI