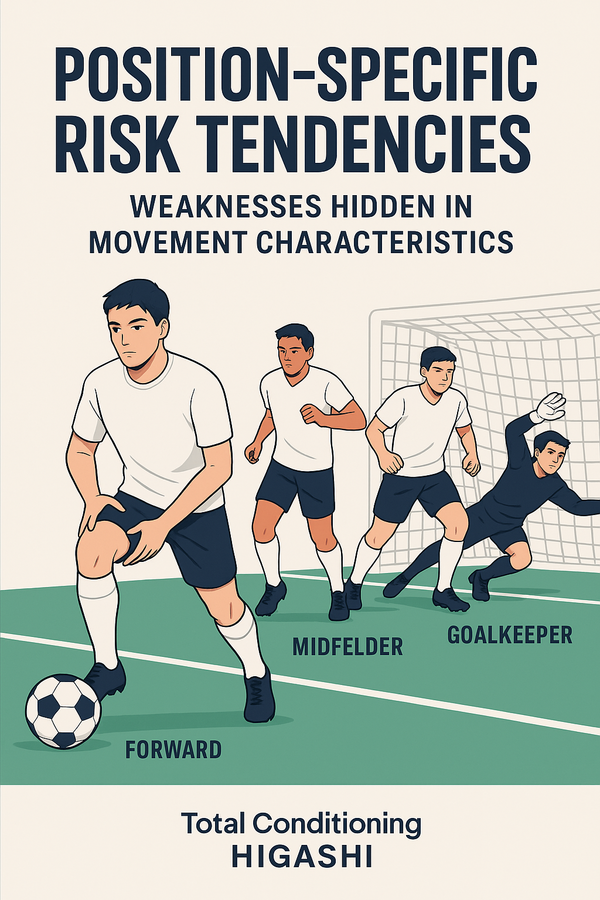

【第6回】ポジション別リスク傾向

動きの特性に潜む弱点

スポーツにおいて、選手のポジションによって動きの特性や使用する筋群は大きく異なります。それに伴い、「ケガの傾向」もポジションごとに違いが見られます。つまり、すべての選手に同じ予防策を適用するのではなく、役割に応じたアプローチが求められるのです。

たとえば、サッカーを例にとると、FW(フォワード)はスプリントと切り返し動作が多く、ハムストリングや内転筋の肉離れリスクが高い傾向があります。急加速・減速・ターンの繰り返しによって筋腱部に大きな負荷がかかるため、臀部〜ハムの柔軟性と爆発的な力発揮能力のバランスが重要です。

一方、MF(ミッドフィルダー)は長時間の運動量と運動密度の高さから、下肢の疲労性障害(シンスプリント、腸脛靱帯炎など)が多く、身体全体の安定性と疲労回復の速さが鍵を握ります。特に“試合後半にフォームが崩れる”という課題を抱えやすいポジションです。

DF(ディフェンダー)は接触プレーが多く、足関節の捻挫や膝関節への衝撃による障害が目立ちます。相手との競り合いや着地時のバランス能力が問われるため、体幹・股関節のコントロールトレーニングが不可欠です。

GK(ゴールキーパー)は、全身の瞬発的な連動動作(ジャンプ・ダイブ・回転)に伴い、肩関節や手首の障害、腰部への負荷が特徴的です。柔軟性と反応速度を両立させる特殊なトレーニングが必要になります。

これらのリスクを理解することで、「誰に・何を・どのように」予防すべきかが明確になります。チーム全体に同じメニューを課すのではなく、ポジションの特性に基づいた個別対応が、ケガを防ぎ、プレーの質を最大限に引き出す鍵となります。

Your body can move

身体を変える・未来が変わる

トータルコンディショニングHIGASHI