【第2回】GPS ポジション別データ解析(GPSコラム)

FWとDFの動きはどう違う?

サッカーにおいて、ポジションごとのフィジカル特性は明確に異なります。FW(フォワード)とDF(ディフェンダー)を比較すると、その違いは特に顕著であり、GPSデータを活用することで、その傾向を客観的に把握できます。

まず、FWは「短距離のスプリント」や「高強度ゾーンへの頻繁な侵入」が求められるポジションです。得点機会に直結する裏抜けやカウンター、サイドからのランニングでは、25km/h以上のスプリントが複数回発生するのが特徴です。2023年のJFA公式トレーニングレポートでも、全国大会レベルの高校生FWの平均スプリント回数は15〜20本/試合というデータが示されており、これは中盤や守備の選手より明らかに高い傾向にあります。

一方、DFは「ポジショニング」と「加減速の制御」が求められます。常に相手FWの動きを予測しながら、**瞬時の加速(例:0→15km/h)や急停止(減速)**を繰り返す動きが目立ちます。特にCB(センターバック)は全体の走行距離は中盤より少ない傾向にあるものの、加速・減速の回数はMFと同等以上という研究(参考:筑波大学スポーツ科学論集, 2021)が報告されています。

GPSを用いた国内高校サッカーの実例では、ある強豪校の試合データで次のような傾向が見られました。

-

FW:スプリント回数18回、HI(高強度走行)比率13%、最大速度30.1km/h

-

CB:加速・減速回数95回(試合最多)、走行距離6.8km、スプリント5回

このような客観データは、ポジションごとに「どの能力を重点的に伸ばすべきか」を明確に示してくれます。FWには短距離加速とスプリント持続力を、DFには瞬時のリアクションスピードとコントロール力を高めるトレーニングが効果的であるといえるでしょう。

加えて、ポジションによって疲労の出方や怪我リスクの傾向も異なります。例えば、スプリント回数が極端に多いFWはハムストリングス損傷のリスクが高く、加減速が多いDFは股関節・内転筋へのストレスが増加する可能性があります。これらもGPSデータから読み取れるリスク要素であり、予防的アプローチの設計にも役立ちます。

次回は、学校現場でのGPS導入の実際と、1台から始められる現実的な運用法についてご紹介していきます。

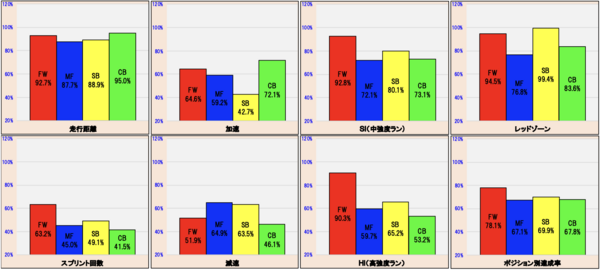

実際のポジションごとにフィードバック

高校生は大会によって試合時間が違います。達成率として%表記して比較してます

トータルコンディショニングHIGASHIでは、チーム・選手の現場に寄り添いながら、科学的根拠に基づいたフィジカルサポートを提供しています。

◆フィジカルトレーニング

─ 年代・競技・ポジションに応じた目的別プログラムで、基礎力から実戦応用までをトータルサポート。

◆フィジカルテスト

─ スプリント・ジャンプ・アジリティ・筋力などの数値化を通じて、現状把握と個別指導に役立つデータを提供。

◆トレーナー帯同

─ 試合・合宿・遠征先でのケア、テーピング、ウォーミングアップ、リカバリー対応まで、現場対応が可能。

◆GPSデータ分析

─ データに基づいたポジション別の運動量評価や、試合後の個別フィードバックを提供。

アスリートの「今」に目を向け、「未来」の成長をサポートするために。フィジカル強化やケガ予防に関するお悩みがある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

現在サポートチーム

・神村学園高等部 男子サッカー部

・神村学園中等部 男子サッカー部

・鹿児島工業高校 バレー部

・米子北高校 サッカー部(鳥取県)

・宇部鴻城高校 サッカー部(山口県)

・筑紫中央高校 サッカー部(福岡県)

・神村学園 女子バスケ部

▶お問い合わせ・ご相談は

《トータルコンディショニングHIGASHI》公式サイトよりご連絡いただけます。

Your body can move

トータルコンディショニングHIGASHI